/public/schaerer/bilder/rcdhp_t2.gif

Wozu und wie vielseitig ein einfaches passives Hochpassfilter bzw. passiver Differenzierer aus einem Kondensator und einem Widerstand zum Einsatz kommt, ist bekannt. Wozu aber zusätzlich eine zum Widerstand parallel geschaltete Diode gut sein soll, dürfte weitgehend unbekannt sein. Zunächst sei angedeutet, dass dies Sinn macht, wenn eine unterschiedliche Lade- und Entladezeit des Kondensators erwünscht ist. Dabei stellt sich sogleich die Frage, wozu man sowas benötigt. Eine zeitsymmetrische Rechteckspannung (Tastgrad = 0.5) von z.B. 5 V am Eingang eines RC-Differenzierers, hat am Ausgang eine Spannung von ± 2.5 V mit unverzerrter Rechteckspannung, wenn die Frequenz der Rechteckspannung mindestens zehn mal grösser ist als der Reziprokwert der RC-Zeitkonstante. Warum dies so ist, liest man anschaulich mit einer Bilderfolge im Kapitel WAS GESCHIEHT BEI HÖHEREN FREQUENZEN DER RECHTECKSPANNUNG?.

Die Diode parallel zum Widerstand bewirkt, dass der Kondensator durch den Widerstand geladen und durch die Diode zur Hauptsache entladen wird. Die Entladung erfolgt extrem viel schneller, weil der „Widerstand“ der Diode im leitenden Zustand sehr klein ist. Daraus folgt, dass bei genügend hoher Frequenz der Rechteckspannung, diese am Ausgang zu der am Eingang praktisch keinen Unterschied zeigt. Der aufmerksame Leser denkt sich sogleich, wozu es denn überhaupt ein Hochpassfilter, bzw. Differenzierer braucht, wenn kein Unterschied sich bemerkbar macht. Die Antwort dazu liegt in der Frequenz der eingangsseitigen Rechteckspannung und verstehen kann man es im Gesamtkontext dieses Elektronik-Minikurses. Es beginnt mit dem Kapitel DIODE IM FILTER…

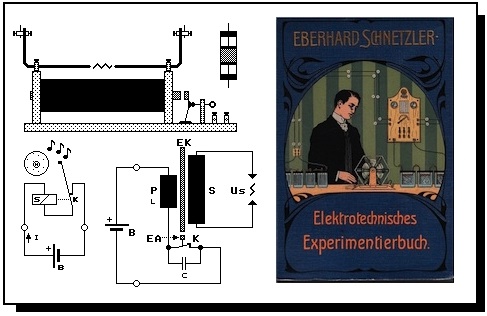

Das Titelbild kurz erklärt: Teilbild A links zeigt den passiven Hochpass/Differenzierer mit den Ein- und Ausgangsspannungen, wenn die Frequenz der Rechteckspannung sehr viel kleiner ist als der Reziprokwert der RC-Zeitkonstante. Teilbild A rechts zeigt, was die Diode parallel zum Widerstand bewirkt. Teilbild B zeigt die Wirkung wenn die Frequenz sehr viel grösser ist als der Reziprokwert der RC-Zeitkonstante. Das was die Lupe in Teilbild A rechts genau zeigen will und warum in Teilbild B rechts der LOW-Pegel leicht unter dem GND-Pegel liegt, erklärt dieser Elektronik-Minikurs ebenfalls.

Das Update besteht in einer Verbesserung der gesamten Erklärung und im Fokus auf die Anwendung eines VCO-Ausganges, dessen Frequenz eine kleine Lautsprecher-Endstufe mit einem MOSFET steuert. Siehe dazu Teilbild C. Der RCD-Diffenzierer dazwischen verhindert unnötigen Stromverbrauch des Lautsprechers, wenn die VCO-Frequenz 0 Hz erreicht und die VCO-Spannung zufällig im HIGH-Pegel zum Stillstand kommt. Neu ist die genaue Erklärung der einzelnen Spannungs- und Stromwerte in der Endstufe. Der praktische Einsatz einer solchen Schaltung ist z.B. in einem EMG-Biofeedbackgerät mit akustischem Feedback.

Gruss Euer

ELKO-Thomas