NEUER ELEKTRONIK-MINIKURS

Die Zusammenarbeit zwischen Router und Modem ist wie folgt: Das Modem stellt eine physikalische und logische Verbindung zum Netzwerk des Providers her. Der Router stellt eine physikalische Verbindung zum Modem und eine logische Verbindung zum Internet her. Der Router benutzt also die Verbindung zwischen Modem und Provider, um ins Internet zu kommen. Der Provider stellt innerhalb seines Netzwerks einen Zugangspunkt zum Internet bereit. Nehmen wir einmal an man schaltet den Router zuerst ein, und dann das Modem. Der Router fährt hoch, wie ein Computer, und versucht sich am Internet anzumelden. In der Zeit fährt das Modem hoch. Leider dauert der Verbindungsaufbau (Synchronisation) zwischen Modem und Provider etwas länger. Das Modem ist also noch nicht soweit. Der Router will aber schon loslegen. Er kann aber noch nicht. Das Modem hat ja noch keine Verbindung herstellen können. Der korrekte Ablauf wäre der, dass man erst das Modem einschaltet und so lange wartet, bis die Synchronisation abgeschlossen ist. Über die Status-LED wird das in der Regel angezeigt. Erst dann sollte man den Router einschalten. Dann gibt es in der Regel keine Probleme.

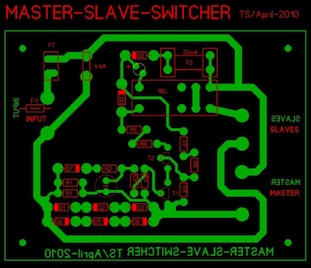

Dieser Elektronik-Minikurs zeigt zwei grundsätzliche Möglichkeiten zur verzögerten Einschaltung des Routers. Für die Niedervolt-Anwendungen sind zwei Schaltungen, eine für DC- und eine für AC-Spannungen, beschrieben. Die Verzögerungsschaltung für DC-Anwendung habe ich bei meinem kleinen Computernetzwerk seit mehr als einem Jahr erfolgreich im Einsatz. Davon gibt es ein Printlayout, hergestellt mit SPRINT-LAYOUT-5.0. Diese Layout-Datei und von SPRINT-LAYOUT-5.0 ein Gratis-Programm zum Betrachten und Ausdrucken des Layouts auf einer Klarsichtfolie, steht dem Leser meiner Minikurse zum Download bereit.

Der nächste Schritt ist also das Einloggen zu diesem Minikurs. Viel Spass!

TRANSISTOR ist das Schaltschema-Zeichnungprogramm, das ich stets zum Zeichnen meiner Schaltschemata in meinen Elektronik-Minikursen einsetze. Es kommt deshalb immer wieder vor, dass ich von ELKO-Lesern gefragt werde, womit ich meine Schaltschemata zeichne. Dann muss ich allerdings erklären, dass dieses Programm weit zurückreicht. Es wurde Ende der 1980er-Jahre von Rainer Stamm für die ATARI-ST-Computer entwickelt, die damals u.v.a. für elektrotechnische Anwendungen stark im Kurs waren. Ich habe Anfangs er 1990er-Jahre die Quelltexte für wenig Geld übernommen und ich pflege TRANSISTOR bis heute weiter. Jedes neue Update hinterlegte ich auf die damals gut gepflegten FTP-Server. Seit ich im ELKO mitwirke, kann man sich TRANSISTOR vom ELKO herunterladen.

TRANSISTOR ist das Schaltschema-Zeichnungprogramm, das ich stets zum Zeichnen meiner Schaltschemata in meinen Elektronik-Minikursen einsetze. Es kommt deshalb immer wieder vor, dass ich von ELKO-Lesern gefragt werde, womit ich meine Schaltschemata zeichne. Dann muss ich allerdings erklären, dass dieses Programm weit zurückreicht. Es wurde Ende der 1980er-Jahre von Rainer Stamm für die ATARI-ST-Computer entwickelt, die damals u.v.a. für elektrotechnische Anwendungen stark im Kurs waren. Ich habe Anfangs er 1990er-Jahre die Quelltexte für wenig Geld übernommen und ich pflege TRANSISTOR bis heute weiter. Jedes neue Update hinterlegte ich auf die damals gut gepflegten FTP-Server. Seit ich im ELKO mitwirke, kann man sich TRANSISTOR vom ELKO herunterladen. NEU: MIT PRINTLAYOUT!!!

NEU: MIT PRINTLAYOUT!!! Dieser Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER III erweitert OPERATIONSVERSTÄRKER I im Themenbereich virtuelle Spannung und virtueller GND. Während in OPERATIONSVERSTÄRKER I diese Virtualiät eher beiläufig zu praktischen Grundschaltungen thematisiert wird, ist sie im ersten und ganz neuen Kapitel WIE KOMMT ES ZUM VIRTUELLEN GND UND ZUR VIRTUELLEN SPANNUNG? in diesem Elektronik-Minikurs sehr zentral. Der Inhalt ist hier differenzierter und trotzdem anschaulich beschrieben.

Dieser Elektronik-Minikurs OPERATIONSVERSTÄRKER III erweitert OPERATIONSVERSTÄRKER I im Themenbereich virtuelle Spannung und virtueller GND. Während in OPERATIONSVERSTÄRKER I diese Virtualiät eher beiläufig zu praktischen Grundschaltungen thematisiert wird, ist sie im ersten und ganz neuen Kapitel WIE KOMMT ES ZUM VIRTUELLEN GND UND ZUR VIRTUELLEN SPANNUNG? in diesem Elektronik-Minikurs sehr zentral. Der Inhalt ist hier differenzierter und trotzdem anschaulich beschrieben.