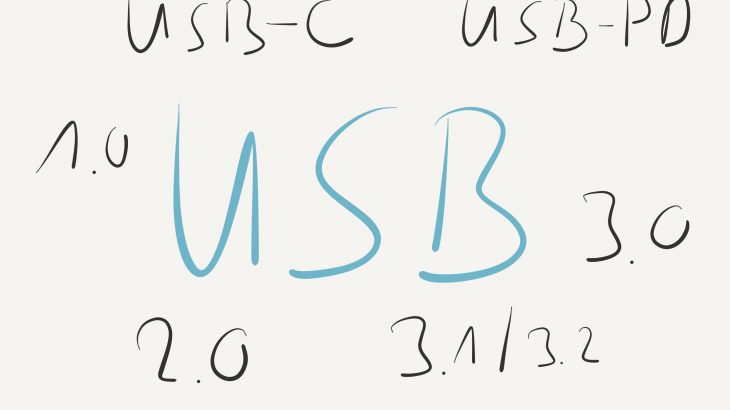

Der USB ist eine universelle, externe Schnittstelle für alle Peripheriegeräte, die an einem Computer angeschlossen werden.

Den USB gibt es in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von Low Speed, Full Speed, High Speed, Super Speed und Super Speed Plus. Wobei High Speed mit 480 MBit/s der kleinste gemeinsame Nenner für alle USB-Versionen ab USB 2.0 gilt. Darüberhinaus müssen die beteiligten Geräte die weiteren Geschwindigkeitsstufen von 5, 10 und 20 GBit/s beherrschen.

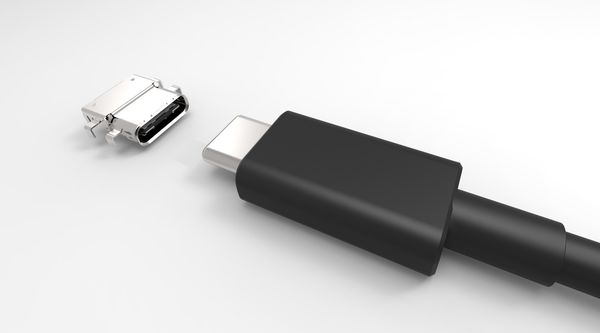

Die Geschwindigkeit ist jedoch abhängig vom verwendeten Kabel und Steckverbinder.