In den folgenden Artikeln beschäftigen wir uns damit, wie wir GPIO-Ausgänge praktisch nutzen können und was es zu beachten gilt. Insbesondere, wenn man sie beschaltet und Strom entnehmen will.

In den folgenden Artikeln beschäftigen wir uns damit, wie wir GPIO-Ausgänge praktisch nutzen können und was es zu beachten gilt. Insbesondere, wenn man sie beschaltet und Strom entnehmen will.

In den folgenden Artikeln beschäftigen wir uns damit, wie wir GPIO-Eingänge praktisch nutzen können und was es zu beachten gilt. Insbesondere, wenn man sie mit einem Taster beschaltet und auswertet.

Neben der GPIO-Steuerung auf der Kommandozeile existiert für „pigpio“ auch eine Bibliothek für Python. Außerdem kann man mit „pigpio“ die GPIOs auf einem anderen Raspberry Pi auch über das Netzwerk steuern. Und zwar genauso einfach, wie wenn man es auf dem lokalen Raspberry Pi tun würde.

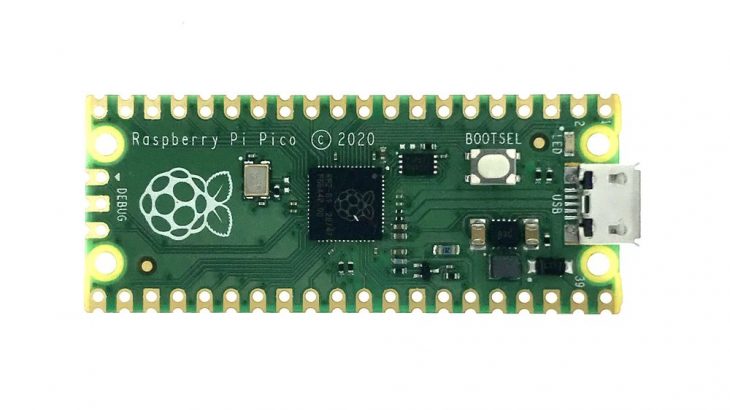

GPIO ist die Abkürzung für General Purpose Input Output. Man bezeichnet damit programmierbare Ein- und Ausgänge für allgemeine Zwecke. Beim Raspberry Pi Pico sind die Kontakte der GPIO-Pins an den beiden langen Seiten der Platine herausgeführt.

Alle GPIOs verfügen durch Mehrfachbelegung über mehrere programmierbare Funktionen und Schnittstelle. Zum Beispiel I2C, SPI, UART, PWM und ADC.

„RPi.GPIO“ ist der Klassiker unter den Python-GPIO-Bibliotheken. Die meisten Programmierbeispiele mit dem Raspberry Pi zum Steuern und Programmieren der GPIOs verwenden diese Bibliothek.

Neben der Steuerung und Programmierung der GPIOs auf der Kommandozeile gibt es verschiedene Möglichkeiten, die GPIOs auch in Python zu steuern und zu programmieren. Hierfür existieren verschiedene Bibliotheken. Welche davon die richtige ist, hängt ein wenig von den Anforderungen ab.

GPIOs kann man wahlweise als Eingänge und Ausgänge nutzen. Natürlich in Abhängigkeit ihrer Konfiguration. Es wird empfohlen, GPIO-Eingänge mit einem Pullup- oder Pulldown-Widerstand zu beschalten. Hierbei ergeben sich zwei Fragestellungen:

Warum sollte ein Pullup- oder Pulldown-Widerstand nicht kleiner als 10 kOhm sein?

Warum sollte ein Pullup- oder Pulldown-Widerstand kleiner als 10 kOhm sein?

Wenn man sich mit den GPIOs des Raspberry Pi beschäftigt. Dann wird man so manch seltsames Verhalten feststellen können. Man wird der Sache nur dann Herr werden, wenn man sich in der Lage sieht, mit einem Messgerät Spannung und Strom zu messen.

Wie genau sich die Spannung an einem GPIO-Ausgang mit High-Pegel ändert, kann mit einer Messreihe ermittelt werden. Hierzu wird ein GPIO-Ausgang der Reihe nach mit unterschiedlichen Widerständen beschaltet durch die ein Strom fließt, der einen Spannungsabfall am Widerstand bewirkt. Die selbe Messreihe kann auch am 3,3V- und 5V-Pin durchgeführt werden.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten um die GPIOs zu steuern und zu programmieren. Welche man verwendet hängt von den Anforderungen ab, die man hat. Oder einfach auch von den eigenen Fähigkeiten sich in bestimmte Programmiersprachen und Bibliotheken einzuarbeiten.

GPIO ist die Abkürzung für General Purpose Input Output. Man bezeichnet damit programmierbare Ein- und Ausgänge für allgemeine Zwecke. Die GPIO-Pins dienen als Schnittstelle zu anderen Systemen oder Schaltungen, um diese über den Raspberry Pi zu steuern. Dabei kann der Raspberry Pi bei entsprechender Programmierung digitale Signale von außen annehmen (Input) oder Signale nach außen abgeben (Output).