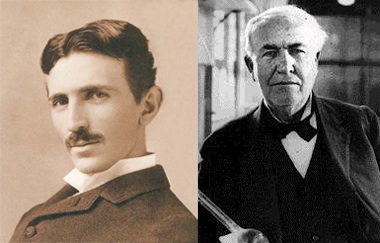

Es ist nur möglich auf der Hauptseite des ELKO das begleitende Titelbild zum folgenden Text zu sehen. Damit dies im Newsletter auch möglich ist, öffne man im Web-Browser den folgenden Link:

/public/schaerer/bilder/tesla-edison.jpg

Der vollständige Titel lautet DER STROMKRIEG ZWISCHEN EDISON UND TESLA, TESLAS WIRKEN UND DIE ZUKUNFT DER ENERGIE. Teslas Wirken war viel umfassender als das was so allgemein bekannt ist. Dieser Artikel, ursprünglich angeregt von einer ZDF-Expeditionssendung des zweiten deutschen Fernsehens, widmet sich auch den damals visionären Gedanken und Ideen Teslas.

Das Update besteht darin, dass einige Texte verbessert wurden. Einige Links erhielten eine kurze Einführung, die den Inhalt zusammenfassen. Der Fokus richtet sich diesmal auf die maralischen Aspekte des Stromkrieges, auf die Arroganz und Boshaftigkeit von Edison. Kein noch so scheussliches Mittel war ihm recht, um sein Ziel, die Durchsetzung des Gleichstromes, zu erzwingen. Es ist dabei anzunehmen, dass er fachlich nicht so dumm war, um zu erkennen, das Tesla siegen wird, denn der Vorteil des Wechslstromes war allzu eindeutig. Der fiese Charakter von Edison zeigte sich bereits im Vorfeld des Stromkrieges. Davor arbeitete Tesla als Angestellter bei Edison. Edison nutzte Tesla schamlos aus. Er betrog ihn um eine von ihm versprochene Prämie von 50’000 Dollar für eine aufwendige zeitraubende Arbeit. Mehr dazu im Artikel.

Das aber ist gerade noch das Harmloseste. Edison tötete Hunde, Katzen und einen Elefanten mit Wechselstrom um zu „beweisen“, wie gefährlich der Wechselstrom von Tesla ist. Immer auch das Ziel eines gigantischen Profits vor Augen und seine unermessliche Gier nach Reichtum, Anerkennung und Ehrgeizbefriedigung. Nicht immer ist es so, aber hier siegte die Gerechtigkeit und Edison hatte das Nachsehen.

Ich fokussiere diese moralischen Verbrechen von Edison deshalb, weil ich in den Medien immer wieder feststelle, wie sehr Edison noch immer als den ganz grossen Erfinder gefeiert wird, wobei dies nicht uneingeschränkt zutrifft. Aber Edison war doch der Erfinder der Glühbirne. Stimmt nicht. Es war ein gewisser Heinrich Göbel, ein gelernter Optiker und Uhrmacher aus Springe bei Hannover. Edison perfektionierte und vermarktete die Glühbirne. Das ist ein wesentlicher Unterschied!

Kürzlich las ich in einer elektrotechnischen Zeitschrift vom Stromkrieg, dass es um eine Auseinandersetzung ging zwischen Edison und Teslas Arbeitsgeber Westinghouse. Das stimmt zwar. Nur, ungerecht dabei ist, dass auf diese Art Tesla unter den Tisch gekehrt wird. Und das ist nicht gerade fein.

Warum ist das so? Ein Grund ist mir auf jeden Fall bekannt. Es hat manchmal damit zu tun, dass man den Tesla meiden will. Tesla war u.v.a. der Erfinder des Wechsel- und des Drehstromes. Sein Denken und seine Experimente gingen jedoch weit über das hinaus. Und dies stiess damals und stösst noch heute auf Ablehnung in der Gesellschaft des wissenschaftlichen Mainstream und Establishment. Da kann es gut möglich sein, dass eine etwas feige Geschäftsleitung den Tesla lieber unter den Tisch kehrt und dafür Westinghouse vorschiebt. Es geht ja um das Image. So jedenfalls sehe ich das.

Aber das ist allerdings in der Geschichte der Wissenschaft ein alter Hut. Kürzlich hörte ich am Radio eine Sendung über Alfred Wegener, der die Theorie des Kontinentaldriftes entwickelte. Wegener stiess damals in der ach so ehrenwerten etablierten Gesellschaft der Geologen jahrzehntelang auf breite Ablehung. Wegener hatte soviel Rückgrat, dass er sich davon nicht beeindrucken liess, arbeitete weiter und hielt an seiner Theorie fest. Einer der volldogmatisierten Idioten-Geologen beschimpfte Wegener damit, in dem er ihm sagte, dass er seine Theorie am besten gleich im Mülleimer entsorgen könne. Mehr sei sie eh nicht wert. Naja, die Zukunft, bzw. die Gegenwart lehrt uns das Gegenteil. Das Driften der Kontinente ist längst zur sogar messbaren Tatsache geworden.

Ich persönlich empfinde es als Zeichen von Schwäche, wenn Wissenschaftler Angst davor haben, dass ein geliebtes Theoriegebäude brüchig werden könnte. Das ist nichts anderes Weltanschauungspflege. Mit Wissenschaft hat eine solche Geisteshaltung nichts zu tun. Störungen an bestehenden Theorien sind doch erst recht Teil einer lebendige Wissenschaft.

Gruss

Euer ELKO-Thomas