Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik.

Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik.

Misst man sehr kleine bioelektrische Signale, wie z.B. elektromyographische (EMG), muss man mit der Einwirkung von der 50-Hz-Netzspannung, kapazitiv eingekoppelt, rechnen, weil die Quellimpedanzen (Elektroden) oft sehr hochohmig sind. Dies, obwohl mit sogenannten Instrumentationsverstärkern differenziell gemessen wird. Der genannte Störeinfluss erfolgt zwar weitgehendst als Gleichtaktsignal. Deshalb wird das Störsignal stark gedämpft, jedoch oft ungenügend. Darum empfiehlt es sich nach verstärktem Signal, diesem zusätzlich den 50-Hz-Störanteil herauszufiltern. Der vorliegende Elektronik-Minikurs beschreibt eine Notchfilterbank in SC-Technik für viele Messkanäle.

Dies ist der erste Teil, der sich mit der analogen Schaltung befasst. Der zweite Teil befasst sich mit der Erzeugung des Taktsignales, das mittels PLL-Schaltung aus der Netzfrequenz gewonnen wird. Dies jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt, der separat angekündigt wird.

Lerneffekte: Operations- und echter Differenzverstärker (Links zu bestehenden Kurse) ; analoges Notchfilter ; mit einem integriertem SC-Tiefpassfilter wird eine SC-Notchfilter-Schaltung realisiert ; aus nicht vollständig durchdachter Applicationnote einer Firma wird eine gute Schaltung ; Umgang mit den SC-Tiefpassfilter-ICs LTC1061 und MAX280 mit einer ganz speziellen Eigenschaft ; Grenzen der Anwendung wegen der Rauschspannung von SC-Filtern.

Die Relativitätstheorie von Albert Einstein feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag. Das TECHNORAMA in Winterthur (Schweiz) präsentiert dazu eine spannende Sonderausstellung vom 25. Februar 2005 bis 12. März 2006.

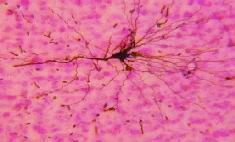

Die Relativitätstheorie von Albert Einstein feiert dieses Jahr den 100. Geburtstag. Das TECHNORAMA in Winterthur (Schweiz) präsentiert dazu eine spannende Sonderausstellung vom 25. Februar 2005 bis 12. März 2006. Nervenaktionsimpulse entlang den Nervenfasern steuern den Muskel. Je mehr Impulse pro Zeiteinheit den Muskel erreichen, um so mehr spannt dieser sich…

Nervenaktionsimpulse entlang den Nervenfasern steuern den Muskel. Je mehr Impulse pro Zeiteinheit den Muskel erreichen, um so mehr spannt dieser sich… Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten.

Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten. Dieser Beitrag unter meinen Elektronik-Minikursen besteht jetzt seit etwa 5 Jahren. Der Inhalt teilt sich auf in zwei Teile: Es geht um das schlammfreie Eisen-III-Chlorid und um den optimalen Umgang mit Schaumätzern.

Dieser Beitrag unter meinen Elektronik-Minikursen besteht jetzt seit etwa 5 Jahren. Der Inhalt teilt sich auf in zwei Teile: Es geht um das schlammfreie Eisen-III-Chlorid und um den optimalen Umgang mit Schaumätzern. Beim vorliegenden EMG-Testgenerator geht es um eine kleine Schaltung, die ein Signal erzeugt um zu testen ob eine EMG-Messanlage funktioniert oder nicht.

Beim vorliegenden EMG-Testgenerator geht es um eine kleine Schaltung, die ein Signal erzeugt um zu testen ob eine EMG-Messanlage funktioniert oder nicht. Ursache zu diesem Elektronik-Minikurs sind E-Mails von ELKO-Lesern die zum Ausdruck brachten, dass sie Probleme haben mit der Anwendung von Impulsen die mit der Frequenz des 230-VAC-Netzes synchronisiert sind.

Ursache zu diesem Elektronik-Minikurs sind E-Mails von ELKO-Lesern die zum Ausdruck brachten, dass sie Probleme haben mit der Anwendung von Impulsen die mit der Frequenz des 230-VAC-Netzes synchronisiert sind. Man kann das traditionsreiche 555-Timer-IC in CMOS-Version (LMC555, TLC555) auch als präzisen Schmitt-Trigger einsetzen. Hier in einer Anwendung um ein 50-Hz-Taktsignal zu erzeugen das synchron mit der 230-VAC-Netzfrequenz arbeitet.

Man kann das traditionsreiche 555-Timer-IC in CMOS-Version (LMC555, TLC555) auch als präzisen Schmitt-Trigger einsetzen. Hier in einer Anwendung um ein 50-Hz-Taktsignal zu erzeugen das synchron mit der 230-VAC-Netzfrequenz arbeitet. Jeder Elektroniker weiss, ein Elektrolytkondensator (Elko) eignet sich nur für Gleichspannung (DC-Spannung) und nicht für Wechselspannung (AC-Spannung), ausser es ist ein spezieller bipolarer Elko…

Jeder Elektroniker weiss, ein Elektrolytkondensator (Elko) eignet sich nur für Gleichspannung (DC-Spannung) und nicht für Wechselspannung (AC-Spannung), ausser es ist ein spezieller bipolarer Elko…