Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten.

Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten.

Bei solchen Ringkerntrafos müssen superträge Sicherungen oft nur deswegen mit einem überhöhten Stromwert im Primärkreis eingesetzt werden, weil die Trägheit beim Nennstromwert nicht ausreicht. Dies jedoch reduziert die Betriebssicherheit der gesamten Netzteilschaltung. Der vorliegende Elektronik-Minikurs zeigt wie mit relativ geringem Aufwand dieses Problem gelöst werden kann. Trotzdem ist die Angelegenheit nicht ganz so einfach wie sie ausieht, wenn man Wert auf hohe Funktionssicherheit legt. In einer praktischen Anwendung wurde diese Schaltung mit geringfügigem Mehraufwand mit einer Antiploppschaltung für Audio-Leistungsendstufen erweitert. Die gesamte Schaltung wurde in einem Audiometriemessplatz erfolgreich eingesetzt.

Am 12.06.2005 wurde dieser Elektronik-Minikurs mit Lerninhalten wesentlich erweitert. Man muss mehr lesen, aber es lohnt sich! Man erlernt den praktischen Umgang mit NTC-Heissleitern im Einsatz zur Einschaltstrombegrenzung und welchen Trick man anwenden muss, damit der Heissleiter im Betriebszustand der Schaltung oder des Gerätes kalt bleibt. Dies wird an einem praktischen Beispiel mit Schaltschema und Diagrammen illustriert. Es wird gezeigt, dass das Zusammenspiel von hohem Einschaltstromimpuls durch den Trafo und der sekundären Gleichrichter-Elko-Schaltung komplex, aber trotzdem möglich ist, auch ohne grossen mathematischen oder/und simulativen Aufwand, Lösungen zu finden. Es wird die ewige Frage beantwortet, warum man NTCs und keine Leistungswiderstände einsetzen sollte und es wird am Beispiel des sogenannten zweiten Durchbruch bei bipolaren Transistoren erklärt, warum man NTCs nicht parallel schalten darf.

Die Schmelzsicherung mit den Eigenschaften von flink bis superträge und was das Ausschaltvermögen bedeutet, ist ein weiteres Thema, so auch der Kaltleiter (PTC) als Ersatz für Schmelzsicherungen. Überstromverursacher, wie Halogenglühlampen und Motoren, werden mit dem Trafo kurz verglichen und es gibt auch noch eine einfache Schaltung zur Einschaltstrombegrenzung einer Halogenglühlampe mit einer Leistung von 250 W, welche sich in der Praxis bewährt hat.

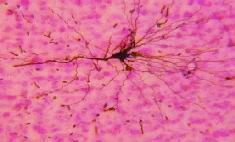

Nervenaktionsimpulse entlang den Nervenfasern steuern den Muskel. Je mehr Impulse pro Zeiteinheit den Muskel erreichen, um so mehr spannt dieser sich…

Nervenaktionsimpulse entlang den Nervenfasern steuern den Muskel. Je mehr Impulse pro Zeiteinheit den Muskel erreichen, um so mehr spannt dieser sich… Dieser Elektronik-Minikurs besteht schon lange. Ich habe an gewissen Stellen unverständliche Texte verbessert.

Dieser Elektronik-Minikurs besteht schon lange. Ich habe an gewissen Stellen unverständliche Texte verbessert. Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik.

Ein 50-Hz-Notchfilter setzt man ein um Störeinflüsse der Netzspannung zu unterdrücken. Eine Filterbank besteht aus vielen solchen Filtern, hier in SC-Technik. Beim vorliegenden EMG-Testgenerator geht es um eine kleine Schaltung, die ein Signal erzeugt um zu testen ob eine EMG-Messanlage funktioniert oder nicht.

Beim vorliegenden EMG-Testgenerator geht es um eine kleine Schaltung, die ein Signal erzeugt um zu testen ob eine EMG-Messanlage funktioniert oder nicht. Dieser Beitrag unter meinen Elektronik-Minikursen besteht jetzt seit etwa 5 Jahren. Der Inhalt teilt sich auf in zwei Teile: Es geht um das schlammfreie Eisen-III-Chlorid und um den optimalen Umgang mit Schaumätzern.

Dieser Beitrag unter meinen Elektronik-Minikursen besteht jetzt seit etwa 5 Jahren. Der Inhalt teilt sich auf in zwei Teile: Es geht um das schlammfreie Eisen-III-Chlorid und um den optimalen Umgang mit Schaumätzern. Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten.

Verwendet man nur schon mittelgrosse Ringkerntrafos im unteren 100-VA-Bereich in Netzteilen, gibt es Probleme. Ohne Begrenzung des Einschaltstromstosses kann man sie kaum vernünftig einschalten. Elektronische Geräte konsumieren im Standby-Betrieb unnötig viel Strom…

Elektronische Geräte konsumieren im Standby-Betrieb unnötig viel Strom…